Maison particulière, occupée par un seul propriétaire et sa famille, par opposition à l’insula, qui étaient construites pour recevoir un certain nombre de familles différentes auxquelles on la louait en chambres, en étages ou en appartements.

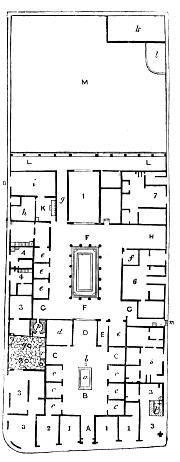

Les maisons romaines étaient bâties d’ordinaire sur un plan invariable : les différences ne consistaient que dans la grandeur, le nombre et la distribution des appartements, en proportion de la fortune du possesseur, ou en raison de la nature particulière de l’emplacement. Ces maisons étaient divisées en deux parties principales : l’atrium ou cavaedium, entouré de ses dépendances ; et le péristylium, au-delà duquel étaient ses dépendances qui étaient rattachées au reste par une pièce intermédiaire, le tablinum, et aussi par un ou deux corridors, fauces, ou quelquefois par l’un et l’autre. Les différents appartements constituaient dans le plan le noyau de l’édifice, et on les trouve constamment dans toute maison romaine de quelque importance ; leur situation respective était toujours la même, et ils étaient construits suivants un modèle reçu dont on ne déviait jamais sous aucun point important, comme le prouve la gravure ci-jointe, qui représente le plan de trois petites maisons situées à côté l’une de l’autre dans une des rues de Rome, d’après la carte en marbre de cette ville, conservée maintenant au Capitole, mais exécutée sous Septime Sévère.

constamment dans toute maison romaine de quelque importance ; leur situation respective était toujours la même, et ils étaient construits suivants un modèle reçu dont on ne déviait jamais sous aucun point important, comme le prouve la gravure ci-jointe, qui représente le plan de trois petites maisons situées à côté l’une de l’autre dans une des rues de Rome, d’après la carte en marbre de cette ville, conservée maintenant au Capitole, mais exécutée sous Septime Sévère.

A A A est le prothyrum, ou entrée qui ouvre sur la rue ; B B B, l’atrium ou cavaedium ; C C C, le peristylium ; D D D, le tablinum ou pièce de passage qui réunit les deux divisions principales de l’édifice. Quant aux autres pièces, qui ne sont pas marquées par des lettres de renvoi, celle à côté des portes qui font face à la rue étaient des boutiques ; celle de l’intérieur était des salles à manger, des pièces pour passer la journée, des chambres à coucher à l’usage de la famille.

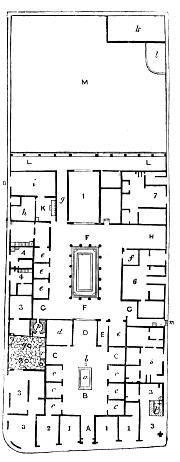

La gravure suivante représente le plan d’une maison de Pompéi, qui était aussi à beaucoup d’égards une insula, car elle était entourée de tous côtés par des rues et par quelques dépendances extérieures, avec des étages supérieurs qui n’avaient pas de communication avec la partie principale de l’édifice. Nous la plaçons ici pour donner une idée du plan général des maisons de la classe supérieure occupée par des particuliers qui se trouvaient dans l’aisance, et de la disposition et du nombre de leurs parties ; car les palais de la haute noblesse, de l’aristocratie de richesse ou de naissance, étaient beaucoup plus considérable, et se composaient d’une plus grande variété de pièces, suivant la fortune et le goût de leur possesseur. On n’en trouvera, sous chacun des noms qui les distinguent, une description séparée ; on trouvera pareillement le détail des parties ici mentionnées, et les uns et les autres sont énumérés dans l’index par ordre de matières. La maison dont nous donnons le plan est connu sous le nom de maison de Pansa, et on suppose qu’elle fut occupée par un édile de Pompéi, parce que les mots PANSAM AED. Sont peints en lettres rouges près de l’entrée principale.

A. Ostium et prothyrum, le vestibule entre la porte de la rue et l’atrium, avec un pavé en mosaïque, sur lequel on voit le mot habituel de ceux qui saluent, SALVE, formé par une marqueterie de pierres de couleur.

B. L’atrium, du genre appelé toscan, au centre duquel est l’impluvium (a) pour recevoir l’eau qui est amenée des toits, avec un piédestal ou hôtel (b) des dieux domestiques, dont la place habituelle était prêt de l’impluvium. L’atrium était une fois et demie aussi long qu’il est large, et c’est ce que veut Vitruve.

qu’il est large, et c’est ce que veut Vitruve.

C C. Les alae ou ailes de l’atrium, qui sont exactement les deux septièmes de la longueur de l’atrium, ainsi que Vitruve l’exige.

c c c c c. Cinq petits cubicula ou chambres pour la réception des hôtes ou pour l’usage de la famille.

D. Le tablium, pavé en mosaïque, ouvrant sur le péristyle, de telle sorte qu’une personne qui entrait dans la maison par la porte principale A avait vu sur l’étendue entière de l’édifice, l’atrium et le peristylium, et découvraient au-delà de l’oecus et le jardin ; ce devait être une perspective fort belle et fort imposante. On pouvait cependant, quand on en avait besoin, fermer le tablinum avec des rideaux ou des paravents provisoires.

E. Corridor de communication entre l’atrium et le péristylium, à l’usage des domestiques, pour obvier à l’inconvénient de faire du tablinum une chambre de passage. Dans beaucoup de cas il y avait deux corridors de ce genre, un de chaque côté du tablinum : de là vient qu’ils sont désignés par le pluriel fauces.

d. Chambre dont on ignore l’usage, mais qui peut avoir servi ou de salle à manger (triclinium), ou de galeries de peinture (pinacotheca) ou de chambre de réception pour les visiteurs. Elle termine la première partie de la maison, qui comprend l’atrium et ses dépendances.

F F. Le péristylium, qui forme la partie principale de la seconde division ou divisions intérieures de la maison. Il a un toit supporté par des colonnes qui forment quatre corridors, avec un espace ouvert au centre, contenant un bassin d’eau (piscina) semblable à l’impluvium de l’atrium, mais de dimension plus grande.

G G. Alae du péristyle.

e e e e. Quatre cubicula ; on se servait des trois qui sont sur la gauche du péristyle comme de chambre de résidence ; l’autre, à côté du passage E, semble avoir été destiné au portier de la maison (ostiarius) ou à l’esclave à qui était remis le soin de l’atrium (atriensis) : en effet, elle communiquait directement et immédiatement avec les deux divisions de la maison, et de là on pourrait avoir l’œil sur l’entrée de la rue latérale m.

H. Le triclinium ou salle à manger : la chambre qui touche (f) et qui communique avec elle et avec le péristyle, était probablement pour les esclaves et les domestiques qui servaient à table.

I. OEcus, qui est élevé par deux degrés au-dessus du péristyle, et qui a une large fenêtre ouvrant sur le jardin situé derrière, aussi bien qu’un passage (g) de côté, comme la faux de l’atrium, pour donner accès dans le jardin sans traverser la grande chambre.

K. Culina, la cuisine, qui ouvre d’un côté sur une autre chambre ou arrière-cuisine (h), muni de mur bas sur lesquels ont déposé les jarres à huile, les ustensiles de cuisine, etc., et de l’autre sur une cour (i) touchant à une des rues latérales qui courent le long de l’édifice et sur laquelle elle a une porte de derrière (o).

L L. Galeries couvertes (porticus ou crypta), élevée le long d’un des côtés du jardin (M), dans un coin duquel est une citerne (k) fournie par un réservoir situé à côté (l). Cela complète la domus ou maison particulière occupée par Pansa. Elle avait quatre entrées distinctes : la principale sur le devant (A), et trois sur les côtés, dont deux pour la famille et les visiteurs (m et n), et une porte de derrière (postica) pour les domestiques et les marchands (o).

Mais l’insula entière contenait en outre plusieurs appartements ou maisons plus petites, quelques-unes avec un étage au-dessus, qui était loué à différents boutiquiers.

1 1 1. Trois boutiques qui font face à la rue principale.

2. Boutique dans la même rue, qui communique aussi avec la domus, et qu’on suppose en conséquence avoir été occupé par Pansa lui-même ; c’est là que son intendant (dispensator) aurait vendu le produit de ces fermes, comme le vin, huiles, etc., aux habitants de Pompéi, de la même façon que les nobles de Florence détail aujourd’hui le produit de leurs vignes dans une petite chambre au rez-de-chaussée de leur palais.

3 3. Deux établissements de boulanger, avec leur four (p p), des puits (q), un pétrin (r), et autres dépendances.

4 4. Encore de boutiques de louer pour différents commerces.

5, 6, 7. Trois petites boutiques et maisons occupées par différents locataires.

Le rez-de-chaussée ainsi décrit composait la partie principale d’une domus romaine ordinaire ou maison particulière, et contenait les appartements occupés par le propriétaire et sa famille. En effet, l’étage du dessus était distribué en petites chambres (coenacula) qui servait de chambre à coucher, et qui étaient assignées principalement aux domestiques de la maison. On ne peut admettre, en effet, que les petites chambres du rez-de-chaussée qui ouvrait sur les portiques de l’atrium et du péristyle, les principaux appartements du maître et de la maîtresse est jamais été donnée au esclave pour y passer la nuit ; et l’étage supérieur était fréquemment desservi par deux escaliers, l’un partant de l’intérieur de la maison et l’autre du dehors de la rue (Liv. XXXIX, 14). Il y a de beaux étages supérieurs dans plusieurs maisons de Pompéi et dans d’autres édifices anciens ; mais on en a jamais découvert qu’un spécimen, qui n’existe plus : c’était dans une maison d’Herculanum, qui avait été entièrement couverte d’un lit de lave par suite de l’éruption qui détruisit cette ville. Quand on fit les fouilles, on trouva la charpente, les poutres et les architraves presque détruites en charbon par l’action de la chaleur ; les murs avaient été tellement endommagés par le tremblement de terre qui accompagna l’éruption de 79, on fut obligé de jeter à bas tout l’étage supérieur ; mais la perspective et le plan des chambres, données dans les deux gravures suivantes, furent pris avant la démolition, et par conséquent présentent le seul spécimen authentique qu’on puisse actuellement trouver de cette partie d’une maison romaine. Il n’y a rien de conjectural ni de restaurer, excepté les tuiles du toit et les rideaux entre les colonnes.

A. Coupe de l’atrium. Les quatre colonnes convoi sur le devant supportaient le toit B (marqué aussi sur le plan ci-dessous), qui couvrait un des quatre corridors dont la partie centrale et découverte de l’atrium était entourée. Les baguettes de fer et les anneaux pour surspendre les rideaux entre les colonnes, comme la gravure les montres, furent trouvés dans la place qu’ils occupaient primitivement quand la fouille fut faite. Ces rideaux étaient destinés à protéger contre les rayons du soleil les corridors latéraux du compluvium ou espaces découverts au centre.

C C. Deux des corridors latéraux dont nous parlons, qui ont des portes à leurs extrémités les plus éloignés, ouvrant sur des appartements séparés, et qui sont fermés au-dessus par le plancher de l’étage supérieur.

D. Coupe du péristyle. Les huit colonnes convoi en avant en ferme un des côtés d’une area découverte qui était disposée comme un jardin.

E E. Deux des corridors latéraux qui entourent trois côtés du péristyle, ouvrant sur le jardin du côté qui en est le plus proche par leurs entre-colonnements, est fermée par derrière par le mur mitoyen situé entre eux et par les appartements adjacents.

F F. Coupe de l’étage supérieur : le plan et la disposition de ses appartements sont donnés dans la gravure ci-jointe, côtés depuis a jusqu’à m. Douze petites chambres (coenacula) construites sur les corridors de la cour qui est au-dessous, et recevant leur jour de fenêtres qui ont vue sur l’intérieur, ainsi que le montre notre perspective des six premières, ouvrent sur une terrasse (solarium), G au-dessus du jardin ; et en conséquence on peut conjecturer qu’elle servait aux propriétaires, à sa famille et à ses hôtes. n à r. Autre suite de petites chambres qui ont des fenêtres sur la rue, et qui servaient probablement de chambre à coucher pour les esclaves. s à v. Chambres probablement destinées aux femmes de l’établissement, parce qu’elles forment une suite complète, communiquant entre elles, et sont séparées du reste. Les planchers de ces chambres supérieures, ainsi que ceux des chambres du dessous, sont en mosaïque. L’étage du dessus ne s’étend que sur deux côtés du péristyle, comme le montre notre perspective ; les deux autres n’ont aucune construction élevée au-dessus du toit qui couvrait le corridor du jardin.

donnés dans la gravure ci-jointe, côtés depuis a jusqu’à m. Douze petites chambres (coenacula) construites sur les corridors de la cour qui est au-dessous, et recevant leur jour de fenêtres qui ont vue sur l’intérieur, ainsi que le montre notre perspective des six premières, ouvrent sur une terrasse (solarium), G au-dessus du jardin ; et en conséquence on peut conjecturer qu’elle servait aux propriétaires, à sa famille et à ses hôtes. n à r. Autre suite de petites chambres qui ont des fenêtres sur la rue, et qui servaient probablement de chambre à coucher pour les esclaves. s à v. Chambres probablement destinées aux femmes de l’établissement, parce qu’elles forment une suite complète, communiquant entre elles, et sont séparées du reste. Les planchers de ces chambres supérieures, ainsi que ceux des chambres du dessous, sont en mosaïque. L’étage du dessus ne s’étend que sur deux côtés du péristyle, comme le montre notre perspective ; les deux autres n’ont aucune construction élevée au-dessus du toit qui couvrait le corridor du jardin.

Source : Dictionnaire des Antiquités Romaines et Grecques Anthony Rich, éd. Molière

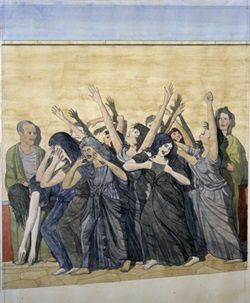

longa), et immédiatement derrière eux des femmes payées pour faire l'office de pleureuses (praeficae), qui entonnaient des complaintes funèbres, arrachaient leurs cheveux et chantaient les louanges du défunt ; ensuite marchait le victimaire (victimarius), qui devait tuer autour du bûcher les animaux favoris du défunt, chevaux, chiens, etc. Venait ensuite le cadavre sur une riche bière (capulum, feretrum, lectica funebris) immédiatement précédée par des personnes qui portaient des bustes ou images (imagines) des ancêtres du mort et les récompenses publiques qu'il avait reçues, comme les coronae, phalerae, torques, et aussi par un bouffon (archimimus) chargé de représenter sa personne et d'imiter ses allures. Après la bière s'avançait une longue file d'esclaves et de serviteurs conduisant les animaux qu'on devait sacrifier, pendant qu'on brûlerait le corps, et enfin la voiture vide du défunt fermait la marche, comme c'est encore l'usage chez nous.

longa), et immédiatement derrière eux des femmes payées pour faire l'office de pleureuses (praeficae), qui entonnaient des complaintes funèbres, arrachaient leurs cheveux et chantaient les louanges du défunt ; ensuite marchait le victimaire (victimarius), qui devait tuer autour du bûcher les animaux favoris du défunt, chevaux, chiens, etc. Venait ensuite le cadavre sur une riche bière (capulum, feretrum, lectica funebris) immédiatement précédée par des personnes qui portaient des bustes ou images (imagines) des ancêtres du mort et les récompenses publiques qu'il avait reçues, comme les coronae, phalerae, torques, et aussi par un bouffon (archimimus) chargé de représenter sa personne et d'imiter ses allures. Après la bière s'avançait une longue file d'esclaves et de serviteurs conduisant les animaux qu'on devait sacrifier, pendant qu'on brûlerait le corps, et enfin la voiture vide du défunt fermait la marche, comme c'est encore l'usage chez nous.

constamment dans toute maison romaine de quelque importance ; leur situation respective était toujours la même, et ils étaient construits suivants un modèle reçu dont on ne déviait jamais sous aucun point important, comme le prouve la gravure ci-jointe, qui représente le plan de trois petites maisons situées à côté l’une de l’autre dans une des rues de Rome, d’après la carte en marbre de cette ville, conservée maintenant au Capitole, mais exécutée sous Septime Sévère.

constamment dans toute maison romaine de quelque importance ; leur situation respective était toujours la même, et ils étaient construits suivants un modèle reçu dont on ne déviait jamais sous aucun point important, comme le prouve la gravure ci-jointe, qui représente le plan de trois petites maisons situées à côté l’une de l’autre dans une des rues de Rome, d’après la carte en marbre de cette ville, conservée maintenant au Capitole, mais exécutée sous Septime Sévère. qu’il est large, et c’est ce que veut

qu’il est large, et c’est ce que veut

donnés dans la gravure ci-jointe, côtés depuis a jusqu’à m. Douze petites chambres (coenacula) construites sur les corridors de la cour qui est au-dessous, et recevant leur jour de fenêtres qui ont vue sur l’intérieur, ainsi que le montre notre perspective des six premières, ouvrent sur une terrasse (solarium), G au-dessus du jardin ; et en conséquence on peut conjecturer qu’elle servait aux propriétaires, à sa famille et à ses hôtes. n à r. Autre suite de petites chambres qui ont des fenêtres sur la rue, et qui servaient probablement de chambre à coucher pour les esclaves. s à v. Chambres probablement destinées aux femmes de l’établissement, parce qu’elles forment une suite complète, communiquant entre elles, et sont séparées du reste. Les planchers de ces chambres supérieures, ainsi que ceux des chambres du dessous, sont en mosaïque. L’étage du dessus ne s’étend que sur deux côtés du péristyle, comme le montre notre perspective ; les deux autres n’ont aucune construction élevée au-dessus du toit qui couvrait le corridor du jardin.

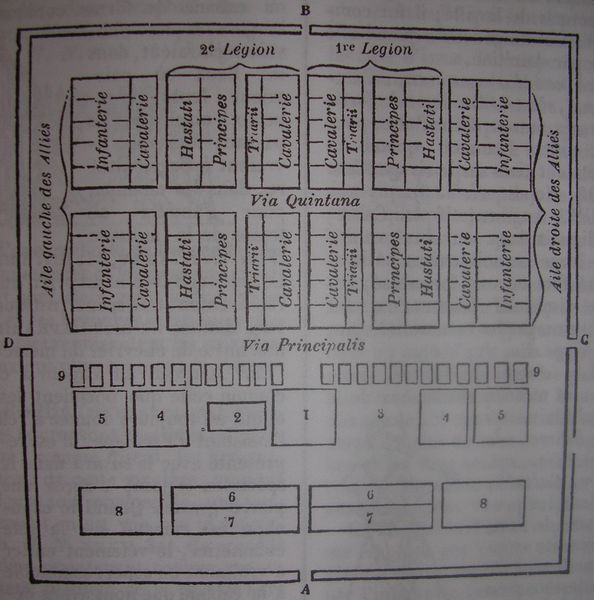

donnés dans la gravure ci-jointe, côtés depuis a jusqu’à m. Douze petites chambres (coenacula) construites sur les corridors de la cour qui est au-dessous, et recevant leur jour de fenêtres qui ont vue sur l’intérieur, ainsi que le montre notre perspective des six premières, ouvrent sur une terrasse (solarium), G au-dessus du jardin ; et en conséquence on peut conjecturer qu’elle servait aux propriétaires, à sa famille et à ses hôtes. n à r. Autre suite de petites chambres qui ont des fenêtres sur la rue, et qui servaient probablement de chambre à coucher pour les esclaves. s à v. Chambres probablement destinées aux femmes de l’établissement, parce qu’elles forment une suite complète, communiquant entre elles, et sont séparées du reste. Les planchers de ces chambres supérieures, ainsi que ceux des chambres du dessous, sont en mosaïque. L’étage du dessus ne s’étend que sur deux côtés du péristyle, comme le montre notre perspective ; les deux autres n’ont aucune construction élevée au-dessus du toit qui couvrait le corridor du jardin. Chacun des quatre côtés avait une vaste porte pour l’entrée et la sortie ; la plus éloignée de la position de l’ennemi (A) était appelée porta decumana ; celle qui faisait immédiatement face a cette position (B) porta praetoria ; pour les deux autres : celle à main droite (C) porta principalis dextra ; celle à main gauche (D) porta principalis sinistra. L’intérieur était divisé en sept rues où passages dont le plus large, qui établissait une communication directe entre les deux portes latérales et passait devant la tente du général (praetorium), était large de 30,50m de, il s’appelait Via Principalis. En avant de cette rue, mais dans une direction parallèle, il y en avait une autre, appelée Via Quintana, large de 15,25 m, qui partageait la partie supérieure du camp en deux divisions égales ; et celle-ci était de nouveau subdivisé par cinq autres rues de même largeur qui coupait la Via Quintana à angle droit. Les tentes et les quartiers des troupes étaient disposés ainsi qu’il suit : 1, le praetorium, ou tente du général ; 2, le Quaestorium, espace concédé au questeur pour sa tente et pour les magasins du commissariat qui étaient sous ses ordres ; 3, le forum, sorte de place du marché ; 4, les tentes de la cavalerie d’élite et les volontaires ;

Chacun des quatre côtés avait une vaste porte pour l’entrée et la sortie ; la plus éloignée de la position de l’ennemi (A) était appelée porta decumana ; celle qui faisait immédiatement face a cette position (B) porta praetoria ; pour les deux autres : celle à main droite (C) porta principalis dextra ; celle à main gauche (D) porta principalis sinistra. L’intérieur était divisé en sept rues où passages dont le plus large, qui établissait une communication directe entre les deux portes latérales et passait devant la tente du général (praetorium), était large de 30,50m de, il s’appelait Via Principalis. En avant de cette rue, mais dans une direction parallèle, il y en avait une autre, appelée Via Quintana, large de 15,25 m, qui partageait la partie supérieure du camp en deux divisions égales ; et celle-ci était de nouveau subdivisé par cinq autres rues de même largeur qui coupait la Via Quintana à angle droit. Les tentes et les quartiers des troupes étaient disposés ainsi qu’il suit : 1, le praetorium, ou tente du général ; 2, le Quaestorium, espace concédé au questeur pour sa tente et pour les magasins du commissariat qui étaient sous ses ordres ; 3, le forum, sorte de place du marché ; 4, les tentes de la cavalerie d’élite et les volontaires ; 5, les tentes de l’infanterie d’élite et des volontaires ; 6, les Equites extraordinarii ou cavalerie extraordinaire fournie par les alliés ; 7, les Pedites extraordinarii ou infanterie extraordinaire fournie par les alliés ; 8, places réservées pour les auxiliaires d’occasion ; 9, les tentes des tribuns et des praefecti sociorum, ou généraux qui commandaient les alliés. Telle était la partie supérieure du camp. Le centre de la partie inférieure était occupé par les deux légions romaines qui formaient une armée consulaire, flanqué de chaque côté parlers aile droit et gauche, composé des troupes alliées. On comprendra au premier coup d’œil la manière dont ces corps étaient distribués, par les noms de chacun d’eux qui sont écrits dans notre plan au-dessus de leurs positions respectives. Enfin tout l’intérieur était entouré d’un espace découvert, large de 60 m entre l’agger et les tentes, pour les mettre à l’abri du feu et des traits est facilité à l’intérieur le mouvement des troupes. Le plan, dressé d’après la description de Polybe, à l’époque où les armées romaines étaient divisées par manipules, est donnée est ici pour expliquer la méthode générale suivant laquelle était disposée un camp Romains, et non comme un dessin authentique d’un monument ancien. Quelques-uns des détails de moindre importance furent nécessairement modifiés, quand la coutume de diviser les légions encore fortes au lieu de manipules eu prévalu ; mais le plan général et les traits principaux de la disposition intérieure restèrent les mêmes.

5, les tentes de l’infanterie d’élite et des volontaires ; 6, les Equites extraordinarii ou cavalerie extraordinaire fournie par les alliés ; 7, les Pedites extraordinarii ou infanterie extraordinaire fournie par les alliés ; 8, places réservées pour les auxiliaires d’occasion ; 9, les tentes des tribuns et des praefecti sociorum, ou généraux qui commandaient les alliés. Telle était la partie supérieure du camp. Le centre de la partie inférieure était occupé par les deux légions romaines qui formaient une armée consulaire, flanqué de chaque côté parlers aile droit et gauche, composé des troupes alliées. On comprendra au premier coup d’œil la manière dont ces corps étaient distribués, par les noms de chacun d’eux qui sont écrits dans notre plan au-dessus de leurs positions respectives. Enfin tout l’intérieur était entouré d’un espace découvert, large de 60 m entre l’agger et les tentes, pour les mettre à l’abri du feu et des traits est facilité à l’intérieur le mouvement des troupes. Le plan, dressé d’après la description de Polybe, à l’époque où les armées romaines étaient divisées par manipules, est donnée est ici pour expliquer la méthode générale suivant laquelle était disposée un camp Romains, et non comme un dessin authentique d’un monument ancien. Quelques-uns des détails de moindre importance furent nécessairement modifiés, quand la coutume de diviser les légions encore fortes au lieu de manipules eu prévalu ; mais le plan général et les traits principaux de la disposition intérieure restèrent les mêmes.

comme représenté dans la gravure de la colonne Trajane. Les habitants des villes s’en servirent en guise de costume civil (la toge), pendant les périodes de troubles ou d’invasions étrangères (Varr. Ap. Non. S. v.).

comme représenté dans la gravure de la colonne Trajane. Les habitants des villes s’en servirent en guise de costume civil (la toge), pendant les périodes de troubles ou d’invasions étrangères (Varr. Ap. Non. S. v.). dessous, jetaient autour d’eux, pour la décence une pièce d’étoffe fort ample (Mart. Ep. IV, 53). De là vient que l’expression facinus majoris abollae (Juv. Sat. III, 115) veut dire un crime commis par un philosophe grec. Le vêtement est mis pour la personne qui le porte : de même que notre phrase « la longue robe » s’appliquent à tous ceux qui suivent la carrière du droit.

dessous, jetaient autour d’eux, pour la décence une pièce d’étoffe fort ample (Mart. Ep. IV, 53). De là vient que l’expression facinus majoris abollae (Juv. Sat. III, 115) veut dire un crime commis par un philosophe grec. Le vêtement est mis pour la personne qui le porte : de même que notre phrase « la longue robe » s’appliquent à tous ceux qui suivent la carrière du droit.