Au VIIè siècle avant Jésus-Christ, les Lydiens (habitants de la Lydie, un ancien pays d'Asie Mineure, situé sur la mer Égée) ajoutèrent dans leurs transactions basées sur le troc, les premières monnaies frappées au marteau sur des pépites d'électrum (alliage naturel d'or et d'argent). Elles étaient marquées d'un sceau, sur une seule face, à l'aide d'un cylindre de métal. Plus tard, Crésus (-561 à -547), pour éviter la fausse monnaie, fit graver des monnaies en or sur les deux face : les «créséides». Cette empreinte était reconnue de tous, acceptée et utilisée dans toute les transactions. La monnaie était née, sa valeur dépendait alors de son poids et du métal employé.

Les Grecs furent les véritables propagateurs de la monnaie utilisée comme moyen d'échange autour du bassin méditerranéen.

La monnaie fait son apparition en Gaule au VIe siècle av. J.-C.par la colonie grecque établie à Marseille qui frappe des oboles. Progressivement, elle se répand parmi les peuples limitrophes (vallée du Rhône).

De très nombreux guerriers Gaulois exerçaient en tant que mercenaires, leur valeur était reconnue ce qui leur permettait de négocier chèrement leurs services notamment au sein des cités grecques. Ce mercenariat fit entrer plus de 4 tonnes d'or en Gaule dont le statère d'or de Philippe II de Macédoine (-359 à -336) qui servit de modèle aux artistes gaulois qui s'en inspirèrent largement pour réaliser des pièces de monnaies sur lesquelles ils ajoutaient des symboles issus de la mythologie celte.

Au IIe siècle av. J.-C., le monnayage est développé, et les peuples ayant des mines d'or, comme les Arvernes, frappent des statères.

Chaque peuple gaulois était indépendant du point de vue du monnayage, certains étaient plus productifs que d'autres, mais il y a tout lieu de supposer que les pièces en métaux précieux circulaient entre peuples voisins. Les monnaies frappées à cette époque représentent souvent des animaux, des humains stylisés, des formes géométriques.

Le cheval fut couramment représenté sur le revers des monnaies gauloises. Le sanglier était également assez représenté. Quand au coq, bien qu'emblème de la France, il ne figure sur aucune pièce gauloise.

Habiles commerçant, les Gaulois du centre de la France ont introduit des monnaies d'argent basées sur la drachme des Phocéens mais également sur le denier romains. Ils installèrent un système monétaire copié sur Rome.

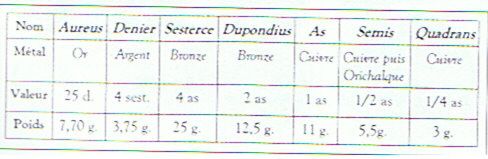

Les Romains qui 300 ans avant J.C. avaient développé un système original avec comme unité un as de bronze dont le poids, la forme et le métal variait, passèrent une centaine d'années plus tard au denier d'argent. Puis, fut créé l'auréus composé d'or et valant 25 deniers d'argent. Le cuivre fut réservé pour l'as et le bronze pour le sesterce.

En Gaule, les échanges commerciaux étaient abondants, de grandes foires organisées dans ses principales cités attiraient de nombreux négociants. Ses tissus, ses salaisons, ses produits agricoles, sa situation géographique, toutes ces richesses, amèneront le jeune et ambitieux proconsul Caius Julius Caesar à soumettre la Gaule à la puissance de Rome en 52 av. J.C.

En Gaule, les échanges commerciaux étaient abondants, de grandes foires organisées dans ses principales cités attiraient de nombreux négociants. Ses tissus, ses salaisons, ses produits agricoles, sa situation géographique, toutes ces richesses, amèneront le jeune et ambitieux proconsul Caius Julius Caesar à soumettre la Gaule à la puissance de Rome en 52 av. J.C.

Statère Gaulois des Arvernes.

Bien que le nom de Vercingétorix figure sur cette pièce, il ne s'agit pas du portrait du héros Gaulois, mais du profil d'Apollon.

Peu à peu, les espèces romaines se substituèrent totalement aux monnaies gauloises.

En 15 av. J.C. Lyon (Lugdunum) capitale des Gaules, se vit attribuer un atelier monétaire. Et lorsqu'en 4 av.J.C. celui de Rome fut fermé par la volonté de l'empereur Octave Auguste, Lyon devint le plus important atelier monétaire de l'Empire dans lequel toutes les espèces furent frappées. Malgré des arrêts sporadiques, l'atelier fonctionna jusqu'à la chute de Rome.

D'autres ateliers furent ouverts de manière exceptionnelle à Vienne, Nîmes ou Arles. C'est d'ailleurs à Nîmes que furent frappées les deniers sur lesquels figuraient le portrait de Jules César, qui fut le premier Romain à voir de son vivant, son buste orner l'avers des pièces.

Sous le contrôle de Rome, la Gaule entame une transformation progressive de sa société. Mais les taxes imposées par l'administration romaine occasionnent des mécontentements et parfois même des révoltes.

En 21, excédé par la lourdeur des impots à payer, Julius Florus, un Gaulois du peuple Trévire tente de soulever les Belges, et la même année, l'Éduen Julius Sacrovir, aidé des Séquanes réunit plus de 40 000 hommes. Mais les deux légions envoyées à leur rencontre s'imposent et le calme revient en Gaule-romaine.

La romanisation de la Gaule se poursuit, le commerce se développe, et les commerçants occupent une place importante dans la société gallo-romaine.

Il existe toutes sortes de corporations tant pour l’alimentation que les vêtements ou la poterie. Les stèles présentent assez souvent les deux symboles du commerce : la balance et la monnaie. Les balances sont de deux sortes : la libra à deux plateaux la plus répandue et la statera qui comprend un seul plateau et un fléau à bras inégaux, un peson mobile se déplaçant le long du bras le plus long. C’est la balance romaine. Pour la balance à deux plateaux, on utilise des poids calibrés. La mesure de base est la livre de 327,45 g.; et il existe des pesons de plusieurs livres ainsi que des sous mesures duodécimales, jusqu’à l’once, 1/12 de livre, soit 27,88 g., et le scrupule, 1/288 de livre, soit 1,137g.

L’usage de la monnaie est général à l’époque gallo-romaine, toutefois il devait subsister un large usage du troc.

Comment lire une monnaie gallo-romaine : http://dossierstorique.over-blog.com/article-32264124.html